翻译丨Mandy(2025):如今,孤独谱系究竟是什么?

作者:Will Mandy

脑脑空间翻译志愿者:

(约18000字,阅读约需36分钟,读屏幕软件约需60分钟)

本文结构:

- 摘要

- 孤独谱系障碍作为临床诊断的起源

- 对孤独谱系理解方式的变迁

- 为何孤独谱系诊断率在不断上升?

- 孤独谱系诊断能带来什么益处?

- 环境的转变?

- 结论

摘要

孤独谱系(Autism)于20世纪40年代作为临床诊断被引入,最初被视为一种罕见的状况。随后,自20世纪90年代以来,其诊断率显著上升,尤其是在高收入、工业化国家中。例如,从20世纪60年代至今,英国儿童孤独谱系诊断数量增长了约70倍。这一趋势促使一部分人开始推测是否存在“孤独谱系大流行”的情况,另一些人则认为当前存在过度诊断的现象。

本文探讨了孤独谱系诊断数量持续增长的成因,并得出结论认为:目前既不存在所谓的“孤独谱系大流行”,也不存在广泛的过度诊断现象。

相反,是诊断标准的持续扩展,使得目前的孤独谱系诊断能够涵盖更广泛的孤独谱系表现。更加关键的是,在现行的诊断框架下,被诊断为孤独谱系障碍的个体仍然持续地表现出显著的、具有深层神经生物学基础的孤独谱系特征,以及与孤独谱系特征相关的高程度残障、社会疏离和精神痛苦。

是什么推动了诊断标准的扩展?孤独谱系群体所经历的障碍,本质上源于其神经殊异特征与所处环境之间的不匹配。本文认为,自20世纪90年代以来,在社会经济状况的驱动下,美国与英国等富裕、工业化国家的环境对个体提出的社交要求不断升级。随着社会对社交能力的要求不断提高,以及对神经典型社交技能表现的期待不断增加,常常导致越来越多的具有较高孤独谱系特质的人群难以适应这些规范,由此产生障碍、社会疏离与情绪困扰,而这正是促使孤独谱系诊断范围持续扩大的核心动力。

孤独谱系诊断率的激增,折射出晚期现代社会对特定群体的“致残”效应,并指向社会接纳更多元存在模式的需求,让不同神经类型的人都能获得蓬勃发展的机会。

译者(Admin)注:

本文中涉及的“Autism”一词,根据其所处的历史时期与科学范式,分别译为“孤独症”与“孤独谱系”,以体现概念内涵的本质演变:

- 孤独症(Autism,20世纪40年代至80年代早期):指代早期的临床概念。当时学界将其视为一种性质独特、界限明确且极为罕见的类别性发育障碍。这一时期的诊断标准极为严苛,主要基于肯纳(Kanner)的最初描述。

- 孤独谱系(Autism Spectrum/Autism,当代):指代当代科学模型下的概念。作者强调孤独谱系特征在全人群中呈维度性分布,而非简单的“有”或“无”。随着晚期现代社会诊断标准的泛化与拓宽,其内涵已演变为一个包含广泛差异的连续光谱。

注:尽管英文原文在不同语境下均可能使用“Autism”一词,但译文通过词义的区分,旨在还原从“孤立的疾病类别”向“连续的神经多样性谱系”这一历史性的范式转移。

孤独谱系障碍作为临床诊断的起源

20世纪30年代,儿童精神科医生利奥·肯纳(Leo Kanner)开始注意到,在一些被转介至其巴尔的摩诊所的儿童身上,存在着一组任何既有诊断类别均无法描述的特征集群。

历史上第一位被诊断为孤独谱系障碍(autistic)的个体——唐纳德·特里普利特(Donald Triplett)便是这些儿童之一。肯纳指出,唐纳德“在独处时最为快乐,几乎从不因母亲的离开而哭闹……他常常面带微笑地四处游荡,手指伴有刻板动作……【并】能从旋转任何信手拈来的物体中获得极大乐趣”。同时,肯纳还观察到“对于【唐纳德】而言,语言具有一种特定的、僵化的字面含义”;每当唐纳德进入一个新的房间时,“他会完全无视周围的人,立刻奔向各种物体”(Kanner, 1943)。

基于对唐纳德及其他十名儿童的观察,肯纳(Kanner, 1943)推断出一种临床综合征的存在。

在他看来,该综合征的根本特征在于“个体从生命之初,便无法以寻常方式与他人及所处情境建立关联”。据此,他将这一新实体命名为“孤独症”[1]——这一术语借用自精神分裂症文献,用以描述一种与外部世界脱离的状态。

肯纳还在这些儿童身上发现了孤独谱系的第二个核心特征,即“对维持同一性的强迫性渴望”。这种渴望驱动了儿童产生重复与仪式化的行为倾向,并伴有对变化的显著厌恶。

他最后指出,虽然这些病例在当时多被视为“弱智”(feebleminded,即如今所说的存在智力障碍),但他们实际上“毫无疑问都具备良好的认知潜能”。

译者注(Admin):Autism,此处主要用于指代20世纪40年代至80年代早期的临床概念,强调其作为一种性质独特的、稀有的类别性发育障碍。

在肯纳对“情感接触的孤独性障碍”进行观察的同一时代,来自不同国家的数位临床医生也在分析并报告类似的实体。其中包括维也纳的汉斯·阿斯伯格(Hans Asperger, 1944)、伦敦的米尔德里德·克里克(Mildred Creak, 1937),以及最早开展研究的莫斯科的格鲁尼亚·叶菲莫夫娜·苏哈列娃(Grunya Efimovna Sukhareva, 1926)。

在肯纳最初的论文中,他并未承认这些并行的相关工作,反而声称自己所描述的状况“与迄今为止报道过的任何情况都不同”。历史学家们对此展开了广泛讨论,探讨阿斯伯格及其同事以及苏哈列娃的研究究竟在多大程度上塑造了肯纳对孤独症的理论构想,甚至有观点认为肯纳蓄意淡化了这些影响(Silberman, 2015)。

尽管存在上述争议,由于肯纳的研究以英文发表,他的工作将孤独症引入了英、美等国的主流疾病分类学之中;而其他学者的贡献则长期湮没无闻,直到孤独症被确立为诊断类别后才重新得到认可。

孤独谱系在当代的理解方式,与肯纳在 80 年前的描述之间保持着高度连续性。

它仍被定义为行为层面的现象,即一系列可观察的行为和可报告的主观经验。尽管在过去几十年来聚焦于寻找其神经生物学基础的相关研究,至今仍未发现明确的生物标志物。因此,与精神病学中几乎所有的状况类似,孤独谱系的诊断主要依赖于对其临床表现(即“症状”,symptoms)的观察;而肯纳当年提出的表现特征与当代临床实践中所使用的标准有很多相同之处。

与肯纳最初的描述一致,目前指导临床诊断实践的两大权威标准——《精神障碍诊断与统计手册》第5版(DSM-5;美国精神病学会,2013年)与《国际疾病分类》第11版(ICD-11;世界卫生组织,2019年)均将孤独症谱系障碍(ASD)定义为包含两类核心症状:第一类涉及社交关联与社交沟通障碍;第二类涵盖一系列反映出对“维持同一性”有强烈渴望的重复性行为。

对孤独谱系理解方式的变迁

尽管学术界对于孤独谱系的核心特征已达成稳定的共识,但人们对这一状况本质的理解在数十年间经历了重大转变。在这一小节中,我将重点阐述自肯纳最初的奠基性描述以来,孤独谱系定义所发生的四个关键变化。

从类别到维度

首先,孤独谱系障碍曾被视为一种类别性障碍,而如今则被广泛理解为具有维度性质。

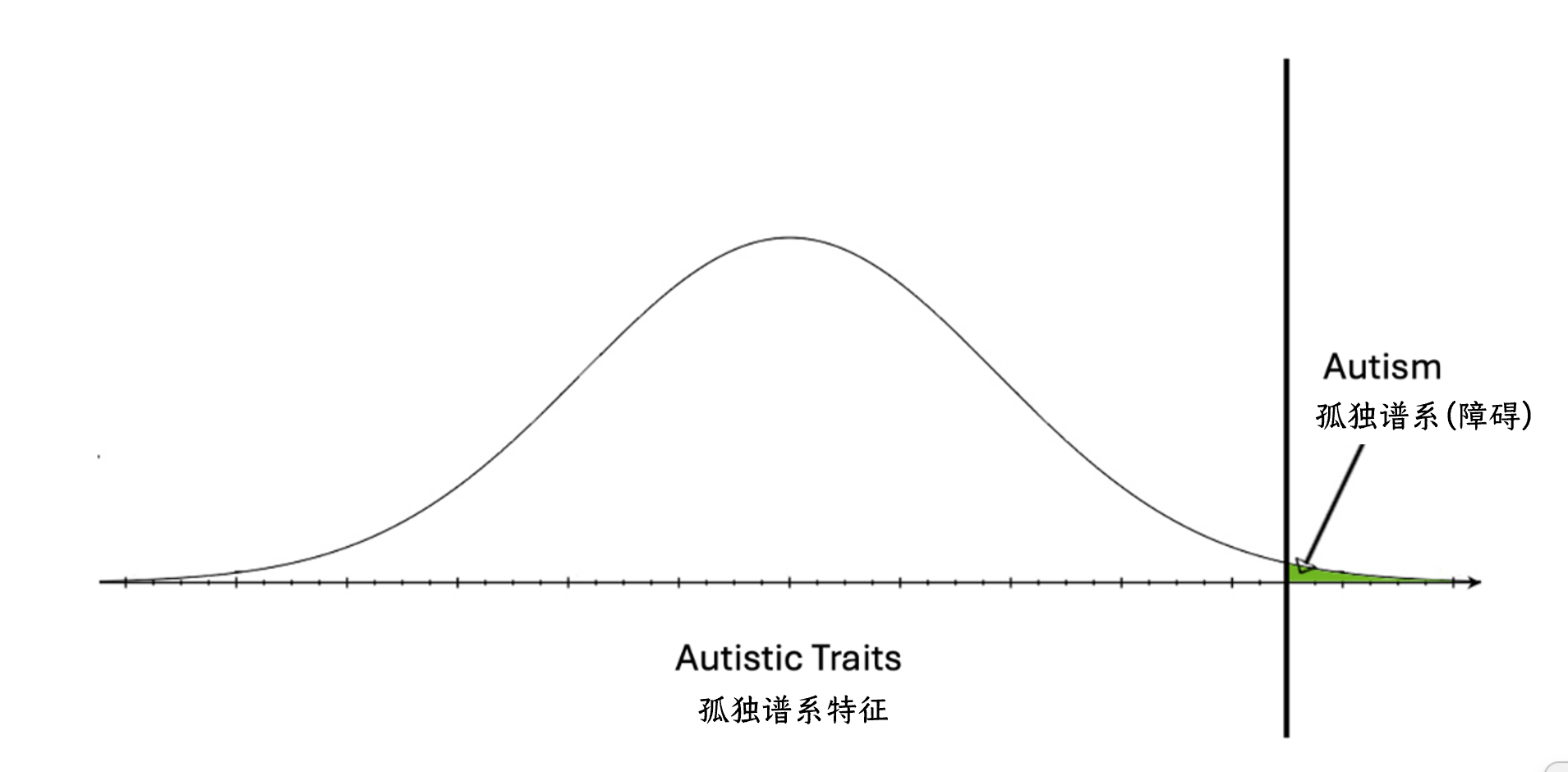

在早期的类别性定义框架中,孤独谱系被理解为一种本质上独立的发育路径,与典型发育以及智力障碍、注意缺陷多动障碍等其他状况存在本质不同。自20世纪70年代起,相关的理论与临床工作——特别是英国精神病学家洛娜·温(Lorna Wing)的研究挑战了这一观点。她提出,与其将孤独谱系障碍视为一个离散类别,不如将其理解为贯穿全人群的连续特征分布的末端;而在孤独谱系群体与非孤独谱系人群之间并不存在天然的截断点(见图1)。

上图内容:图1 作为维度性状况的孤独谱系

实证研究有力地支持了对孤独谱系的维度性定义。

针对孤独谱系个体亲属的研究发现,其成员常表现出被称为“广义孤独谱系表型”(a broader autism phenotype)的特征,即虽带有孤独谱系特征,但并未完全满足诊断标准(Piven et al., 1997)。随后,针对全人群样本中亚诊断(sub-diagnostic)水平孤独谱系特征的研究进一步揭示,这类特征并非只存在于孤独谱系障碍个体的亲属身上,而是广泛存在于普通人群之中。这些特征在人群中呈连续分布,在确诊个体与那些虽具有高度特征但未被诊断框架归类为为“孤独谱系障碍”的个体之间,并不存在一个清晰的“断层”(例如 Constantino & Todd, 2003; Skuse et al., 2004)。

由此可见,所谓的诊断阈值,本质上只是在连续特征谱系中人为划出的一条区分“孤独谱系”与“非孤独谱系”的二元分界线,其界定具有主观性,也有待商榷。

孤独谱系的成因

关于孤独谱系成因的第二个根本性转变,体现在对孤独谱系成因的认识上。

最初,肯纳认为孤独症是一种自出生起便存在的先天特征,他当时并不重视环境因素(如养育质量)影响孤独谱系障碍发生学的可能性(Kanner, 1943)。

然而,随着精神分析学派逐渐占据美国精神病学的主流地位,肯纳及其他学者开始倒向“心理发生学”的解释,并对其进行广泛传播(Eisenberger & Kanner, 1956)。其中影响最为深远的是布鲁诺·贝特尔海姆(Bruno Bettelheim, 1967)的观点。他提出,孤独症是由冷漠、机械且缺乏情感互动的教养方式所致,并将责任完全推向了母亲。这一极具误导性的历史性观点,被称为“冰箱母亲假说”(refrigerator mother hypothesis)。

随后的数量遗传学与分子遗传学研究彻底推翻了孤独谱系障碍由教养方式引起的假说。1977年,首项关于孤独谱系障碍的双生子研究揭示了其具有极高的遗传力(Folstein & Rutter, 1977),这一结论在此后数十年的多次研究中得到了反复验证(Tick et al., 2016)。孤独谱系障碍是精神病学和心理学领域中遗传性最高的状况之一。程度不一的“孤独谱系特征”也具有高度的遗传性(Ronald & Hoekstra, 2011);有证据表明,一个人的孤独谱系特征水平与其达到孤独谱系障碍临床诊断标准的概率,共享着相同的遗传机制,这正是维度性状况的特征(如Robinson, 2011)。

神经多样性范式

第三项关键进展体现在对孤独谱系人士普遍经历的障碍与痛苦根源的理解。这一转变被描述为从“病理模型”向“神经多样性模型”的范式转变(Pellicano & den Houting, 2021),代表了对实证数据的重新诠释。这一范式转变的实现,得益于孤独谱系思考者对孤独谱系研究和实践影响力的贡献(Botha et al., 2024)。

长期以来,孤独谱系一直被视为一种精神病理现象。人们往往先入为主地认定,孤独谱系是由一系列“缺陷”构成的病症,会直接且必然地导致残障。

相比之下,神经多样性模型将孤独谱系重新定义为一种“差异”,即所谓的“神经特性”(Neurodivergence)(Pellicano & den Houting, 2021)。在这一框架下,孤独谱系人士常见的障碍与痛苦,不再被看作其神经特性的必然结果,而是源于个体与其环境之间的“错配”(Misfit)(如Chapman & Botha, 2023)。

因此,神经多样性范式继承并发展了两大理论传统:一是残障的社会模型(如Oliver, 1990),二是发展性精神病理学(Cicchetti & Cohen, 1995)。这两者都主张:人的适应状态(无论是良好还是失调)并非源自其神经系统的固有特征,本质上是个体与情境随时间推移而产生的动态交互结果(Mandy & Lai, 2016)。

神经多样性范式建立在这样一种认知之上:孤独谱系群体通常居住在由非孤独谱系群体为主的物理和社会环境中;对他们而言,身边的环境不仅具有挑战性,且往往缺乏包容性,有时甚至带有敌意。

这种视角解释了为什么孤独谱系特征水平和智力相似的孤独谱系个体,会拥有截然不同的人生轨迹,也解释了为什么孤独谱系个体的特征难以预测其功能与生活质量。这还说明了为什么人生阶段的过渡期,也就是环境而非个体迅速而剧烈的变化时期,往往使个体的残障与痛苦程度急剧变化。

神经多样性范式对于如何支持孤独症个体具有重要启示。

历史上,在病理模型的影响下,改善孤独症个体生活的努力多集中于改变个体本身,试图通过减少损伤来降低残障。相比之下,神经多样性方法关注的是个体与环境之间的适配,这通常涉及调整环境的干预,使其更具包容性(Chapman & Botha, 2023)。

孤独谱系发生率的变化

第四项变化涉及人们对孤独谱系普遍程度的理解。

肯纳在其职业生涯中始终坚持孤独症是一种罕见病症,20世纪60年代开展的首项流行病学研究印证了他的观点:这项研究在英格兰米德尔塞克斯郡对所有8至10岁儿童进行了大规模筛查,结果仅识别出35位孤独谱系儿童,这意味着孤独谱系的发生率仅为1/2500(Lotter, 1966)。直到20世纪90年代末,相关研究依然普遍支持孤独症是一种罕见障碍的观点。

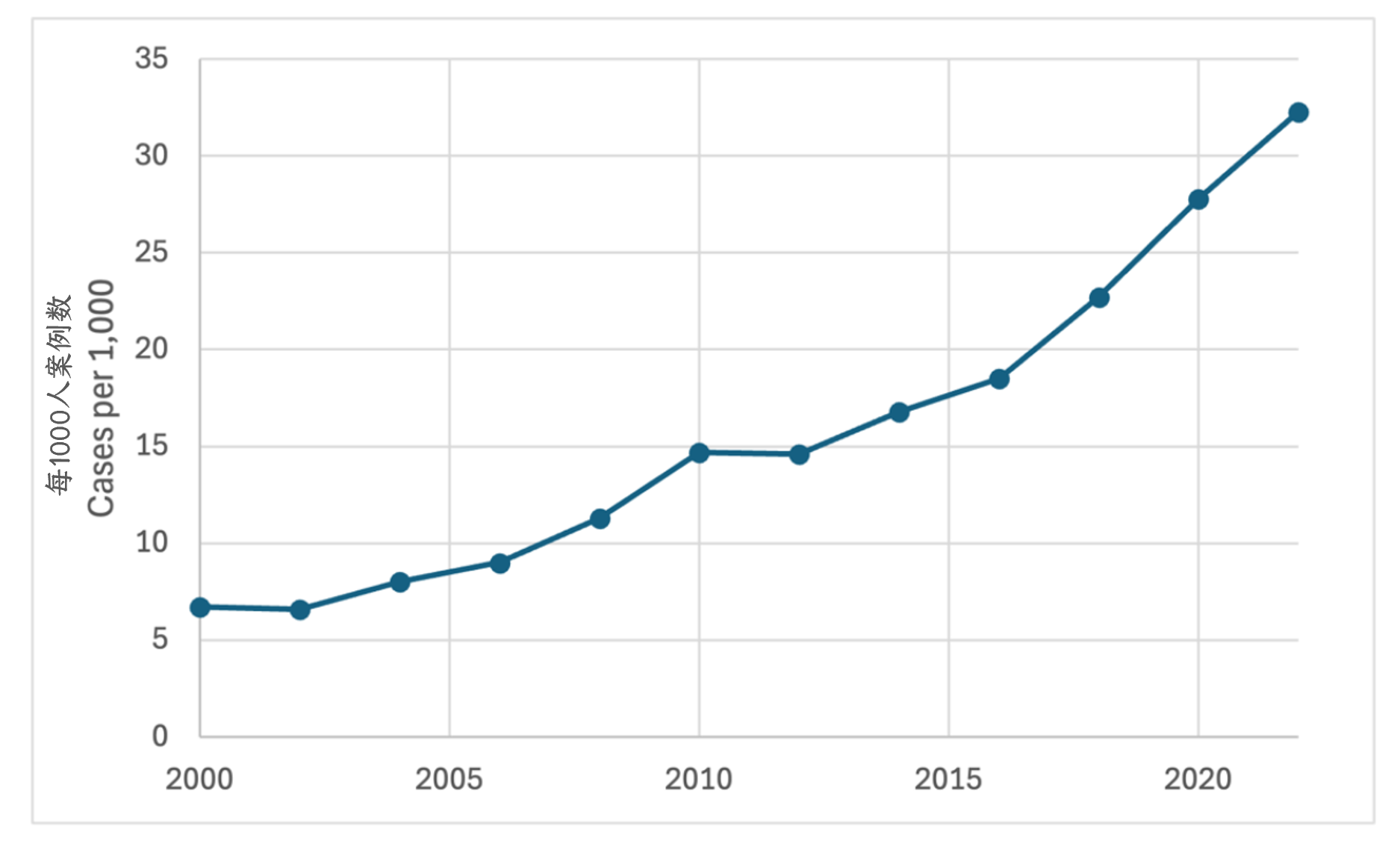

但自此之后,一个持续至今的现象引发了广泛关注:孤独谱系的估计发生率正不断飙升。美国疾病控制与预防中心(CDC)的数据提供了一个极具冲击力的例证(见图2)。自2000年起,CDC估计的孤独谱系发生率增长了近五倍;最新统计显示,每31位美国儿童中就有1位孤独谱系儿童(Shaw et al., 2025)。在英国也可以观察到类似的模式,一项截至2018年的健康记录研究显示,每35位14-19岁的青少年中,就有1位获得了孤独谱系障碍的诊断(O’Nions et al., 2023b)。若回溯至20世纪60年代中期洛特最初的估算结果,目前的诊断率已足足增长了约70倍。

上图内容:图2 基于CDC历次研究的美国孤独谱系估计发生率变化

自20世纪90年代末以来,孤独谱系诊断的高比率与增长趋势并非普遍现象。这种现象在高收入国家最为显著,但在这些国家之间,诊断率也存在巨大差异(2021年全球疾病负担研究孤独谱系合作组,2025)。尽管美国、英国、加拿大和澳大利亚等英语国家的孤独谱系诊断率偏高,但日本、荷兰、韩国等其他高收入国家同样呈现出较高的诊断率。

在孤独谱系诊断率持续上升的趋势中,另一个值得注意的方面是流行病学流行率与行政性流行率之间的区分。

在一些研究中,研究者对特定人群进行标准化的评估(无论其是否已获得临床诊断),从而估算出孤独谱系在人群中的比例,这个比例就是流行病学流行率。

行政统计流行率则是指已获得孤独谱系诊断的人口比例。在一些富裕的工业化国家,行政统计流行率现已超过流行病学流行率。例如,在英国,儿童孤独谱系的最新流行病学流行率的估计值为1.16%(Baird et al., 2006),而行政统计流行率约为3%(O’Nions et al., 2023)。同样,在美国,行政统计流行率也大幅超过流行病学流行率的估计值(例如Shaw et al., 2025)。

为何孤独谱系诊断率在不断上升?

上文描述的孤独谱系诊断增长,是一个复杂的现象,它其实是由很多因素决定的(例如,Charman, 2025;Russell et al., 2022;Zeidan et al., 2022)。

上文已经强调过诊断率增长存在地区差异,因此我们推测,每个国家诊断率上升的原因很可能并不一致,而是独特因素组合的结果。

在本节中,我将简要陈述三种用来解释孤独谱系诊断率上升现象的观点。我的关注点主要集中在富裕的英语国家,尤其是美国和英国。因为孤独谱系诊断的增长在这些国家尤为显著,且大多数可以用来理解这一现象的实证证据也来自于这些国家。

孤独谱系本身的大流行?

有人认为,孤独谱系诊断率上升,是因为孤独谱系本身变得更普遍了。

鉴于上文描述的诊断率急剧上升,一些人相信,这是因为存在一场“孤独谱系大流行”。自20世纪90年代以来,这一观点在关于孤独谱系的公共讨论中一直很突出,最近它还对美国政策产生了影响。但这个论点其实缺乏支撑。

如上所述,一个人是否为孤独谱系,或是否具有显著的孤独谱系特征,很大程度上受基因的影响。“诊断率在短短几十年内出现非常显著的增长,是由于孤独谱系这个神经生物学实体变得更常见了”,这个观点似乎不太可能成立,因为这需要人口基因构成快速而剧烈的改变。

如果说孤独谱系是遗传因素导致的,那么它就和诊断率不断增长这个事实产生了矛盾。

于是,支持“孤独谱系本身在增加”这一观点的人,引入了新的理论,即环境因素会导致孤独谱系的发生。他们提出,环境污染、孕期服用的止痛药、屏幕使用时间以及疫苗会导致孤独谱系的发生,诊断率也是因此而增长。此类主张往往基于对数据的不当解读。

在这些主张之中,最臭名昭著的观点可能是疫苗导致孤独谱系。该说法在上世纪九十年代关于孤独谱系诊断率上升的公共讨论中逐渐受到特别关注,部分原因在于,某些有影响力的家长活动家采纳了这一观点(Silberman,2015)。但这可能仅仅是因为这样一个事实:部分疫苗在婴儿期和幼儿早期接种,而大约也是在这个时期,一些儿童的孤独谱系特征开始显现,并且部分儿童在这个阶段会经历发育停滞或倒退(Tan et al., 2021)。

疫苗导致孤独谱系流行的观点,由安德鲁·韦克菲尔德(Andrew Wakefield)博士及其同事在世界顶级医学期刊上发表的一篇论文所煽动。

该论文似乎提出了这一观点:以胃肠道问题为介导,麻腮风疫苗的接种与孤独谱系的进展之间存在关联(Wakefield et al., 1998)。该论文后来被撤回,因为被发现存在重大方法学缺陷、数据操纵以及未公开的利益冲突。大量后续研究表明,疫苗(包括麻腮风疫苗)与孤独谱系之间没有关联(Taylor et al., 2014)。

尽管如此,关于疫苗可能导致孤独谱系的焦虑仍然广泛存在,并且影响了许多儿童对疫苗接种计划的接受程度,对公共卫生造成了负面的影响。

一场“发现”的大流行?

由于在此前关于自20世纪90年代以来诊断数量的显著增长的解释中,作为神经生物学实体的孤独谱系本身在增加的观点其实缺乏证据,于是一些人提出,这可能不是一场孤独谱系大流行,而是一场“发现”的大流行。

这是一个非常合理的观点,因为在这一时期内确实发生了若干变化,促成了对孤独谱系更为准确的识别。

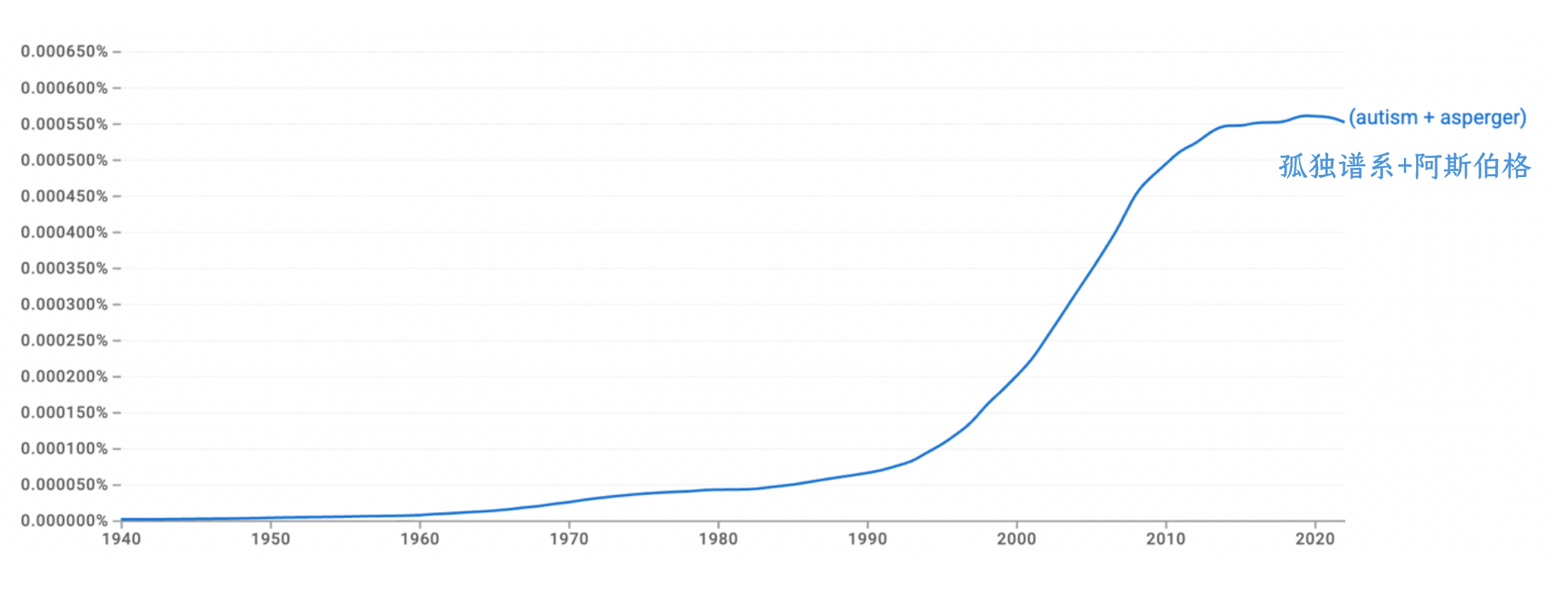

首先,自20世纪90年代以来,公众对孤独谱系的认知与关注都大幅增长,这与图3一致。该图使用 Google Ngram 描绘了1940年至2022年间书籍语料库中“autism”(孤独谱系)和“Asperger”(阿斯伯格)两个词汇的使用情况,可以看出在20世纪90年代出现了一个显著的拐点。其次,随着相关知识的增加,许多国家中针对孤独谱系的污名似乎也逐渐减少 ,这也促进了正式评估的增加[2](例如,Sasson & Morrison, 2019)。第三,在此期间,更为完善的评估工具与评估流程被开发并推广。第四,在包括美国和英国在内的许多国家,相关服务资源大幅增多,这也增加了获得评估的机会。

译者注(薛定谔的猫):也就是不再因为讳疾忌医而不去评估了。

对成人诊断率的研究提供了进一步证据,表明自20世纪90年代以来,对孤独谱系的识别已有所改善。但即使在像英国这样儿童和青少年诊断率较高的国家,对于那些在20世纪90年代末之前就已成年的人来说,孤独谱系的诊断仍然严重不足。奥尼恩斯及其同事(O’Nions et al., 2023)发现,在2018年,40至49岁的人群中,仅有0.3%的人在其初级保健健康记录中有孤独谱系诊断,这甚至远低于对英国成人孤独谱系流行病学流行率的保守估计(Brugha,2016)。

成人孤独谱系临床报告称,他们评估了许多成年个体,尽管这些人显然完全符合诊断的全部标准,并且自童年早期就长期存在孤独谱系特征,还有相关的功能损害,但他们却没有获得过诊断(例如Ashwood et al., 2016)。

上图内容:图3 自1940年以来“孤独谱系”与“阿斯伯格”两个词汇的使用情况(数据源自Google NGram Viewer)

诊断范围的拓宽

尽管对孤独谱系的识别情况改善会导致诊断率上升,但这并不能完全解释这一现象。我们还应当考虑另一个关键变化:孤独谱系诊断范围的拓宽。

2017年11月13日,美国心脏协会宣布将改变高血压的诊断阈值,从140/90 mmHg降至130/80 mmHg。做出这一决定是因为数据显示,血压降低10 mmHg可降低患心血管疾病的几率,并使全因死亡率减少13%。由于美国心脏协会对诊断阈值的这一变更,一夜之间,多了3000万美国人成为高血压患者:当然,这并非因为他们的血压真的升高了,而是因为高血压的诊断范围被拓宽了,因此他们也被归为了高血压患者。

与美国心脏协会拓宽高血压诊断阈值定义类似的情况,也发生在孤独谱系上。

这一点最为明显的体现,就是指导临床实践的诊断手册中孤独谱系诊断标准的变更。孤独谱系于1980年第一次被纳入《精神障碍诊断与统计手册》(DSM)的第三版(APA, 1980)。在DSM‑III中,它被命名为“婴儿孤独症”(infantile autism),并依照Kanner最初的概念,被描述为一种罕见、分类明确且严重的障碍。个体表现在这里被鲜明地描述为“严重缺陷”和“怪异反应”,且只有在30个月大之前出现才能纳入诊断。

此外,在DSM‑III中,婴儿孤独症被定义为一种单一维度的障碍:必须有证据表明个体符合每一项标准,才能确诊。在2025年被诊断为孤独谱系的个体中,只有一小部分能满足DSM‑III中婴儿孤独症的标准。

DSM‑III的修订版,即DSM‑III‑R,在短短七年后出版。在这个版本中,孤独谱系的诊断标准被显著拓宽(美国精神病学会,1987)。

DSM‑III‑R中,通过16项诊断标准描述孤独谱系的特征,这些标准被归为三个功能受损领域的“孤独症三联征”,即(i)社交互惠,(ii)社交沟通,(iii)重复行为。至关重要的是,孤独谱系这时候已经被定义为一个多标准而非单一标准的障碍:要满足确诊标准,个体不必符合所有的诊断条目,只需要在孤独症三联征的三个部分都有满足的条目,其中社交互惠领域至少有两项,总计至少八项。

此外,DSM-Ⅲ-R中还描述了一个辅助诊断,名为“待分类的广泛性发育障碍”(PDD‑NOS),涵盖那些表现出一些孤独谱系特征但未完全满足孤独谱系诊断标准的个体。

与DSM‑III相比,DSM‑III‑R的孤独谱系诊断标准涵盖了一个更大、更多样化的群体,这一点很快被实证研究所证实,例如DSM现场试验(Rosen et al., 2021)。

为了在DSM‑IV(美国精神病学会,1994)中就孤独谱系的下一套诊断标准达成共识,人们进行了广泛协作,然而在这场协作中似乎存在着张力:一方想要收窄孤独谱系的定义,另一方则朝相反方向推动(Silberman,2015)。

DSM‑IV中孤独谱系诊断标准的主要编写者Fred Volkmar认为,DSM‑III‑R的标准过于宽泛,并试图纠正这一点(例如Volkmar et al., 1992)。

与此相反的是,由洛娜·温(Lorna Wing)领导的一个团体施加压力,要求在DSM‑IV中承认一个新的孤独谱系子类别,命名为“阿斯伯格障碍”[4]。这是因为基于她的临床和研究经验,或许还有她作为一位孤独谱系孩子母亲的洞察,她理解到有一个孤独谱系群体被排除在DSM‑III和DSM‑III‑R的诊断范畴之外。他们往往在早期发育里程碑上没有显著延迟,拥有正常范围的智商和流畅的语言表达。这类个体在汉斯·阿斯伯格(Hans Asperger)的原始论文中比在肯纳(Kanner)的著作中被描述得更加清楚。温(Wing)让英语圈的人重新审视了阿斯伯格(Asperger)的论文,她建议用他的名字来描述这一孤独谱系群体。这么做是为了让他们有资格获得诊断,从而增加他们获得所需的理解与支持的可能性。

值得注意的是,当时人们尚未充分理解和知晓,在纳粹占领维也纳期间,阿斯伯格本人与纳粹行径的共谋关系(包括儿童安乐死计划)(Czech,2018)。

译者注(薛定谔的猫):即Asperger’s disorder,与现在被译为“阿斯伯格综合征”的Asperger’s syndrome略有不同

在 DSM-IV 诊断标准制定之际,官方承认阿斯伯格综合征的势头已变得不可阻挡,即便是项目负责人中那些希望应对 DSM-III-R 之后孤独谱系被过度诊断问题的人,也难以抵挡这一趋势(Rosen et al., 2021)。

关键在于,温(Wing)及其同事此前已成功游说,将阿斯伯格综合征纳入世界卫生组织的诊断手册ICD‑10(1992),该手册在美国以外被广泛使用。DSM‑IV的设计者们重视美国与国际所用诊断标准之间的一致性,而这是将阿斯伯格障碍纳入DSM‑IV的一个关键考量(Rosen et al., 2021)。

在制定DSM‑IV诊断标准的过程中,“收紧孤独谱系诊断标准”与“将其扩展以纳入阿斯伯格综合征”之间的张力,事后看来,是狭窄的、类别性的孤独谱系观与更广泛的、维度性观点之间的一场角力(Silberman,2015)。

在诊断术语上,阿斯伯格综合征处于临床“障碍”与亚临床高孤独谱系特征[4]之间的交界地带。因此,在全球售出超过一百万册的DSM‑IV(“By The Book”,2013)的出版,是维度性的孤独谱系定义在主流研究和实践中日益占据主导地位的关键时刻。

译者注(薛定谔的猫):现在也被称为“广义孤独谱系表型”,即broader autism phenotype,BAP。

前文提到的孤独谱系诊断率持续增长,大约也在DSM‑IV出版之时开始的。

尽管后来的DSM‑5(2013)取消了阿斯伯格障碍的标签,将DSM‑IV中列出的各种孤独谱系亚型(儿童孤独症、阿斯伯格障碍、待分类的广泛性发育障碍)归入“孤独谱系障碍”(ASD)这一单一类别,但它并未排除对符合阿斯伯格表现型个体的诊断。

尽管如此,DSM‑5的制定者仍然想要遏制不断上升的孤独谱系诊断率,他们认为该概念被过度泛化,这一点尤其体现在“待分类的广泛性发育障碍”(PDD-NOS)这一类别的取消上——该类别描述的是符合部分但非全部孤独谱系诊断标准的人群。

尽管从技术上讲,DSM‑5确实代表了孤独谱系诊断标准的收紧(Mandy et al., 2017),但在实践中,这对诊断率并未产生明显影响,自2013年引入DSM-5以来,诊断率仍在持续上升(例如,见图2)。

除了考虑手册中诊断标准的变更,还有实际的证据表明自20世纪90年代以来,诊断标准已有所拓宽。

首先,在此期间被诊断者的特征变得更加多样化了。在DSM‑III时代,大多数被诊断为孤独谱系的个体同时伴有智力障碍。而在DSM‑IV之后,越来越多智商处于正常范围(即符合阿斯伯格表现型)的人得到了诊断(Keyes et al., 2012)。因此,在许多高收入国家,这类个体占了孤独谱系群体的大多数。这在英国尤为明显,截至2018年,约90%被诊断为孤独谱系的个体没有智力障碍(O’Nions et al., 2023)。

其次,有证据表明,获得诊断已经不需要之前那么强的孤独谱系特征。一项瑞典的研究汇总了1993年至2002年间收集的数据,发现儿童中确诊者的数量增加了五倍,但并没有发现人群中孤独谱系特征水平变得更高(Lundström et al., 2015)。此外,同样在瑞典,研究者观察到在2004年至2014年间被确诊的儿童中,平均孤独谱系特征水平大幅下降,验证了诊断阈值在此期间降低的观点(Arvidsson et al., 2018)。

第三,来自丹麦记录的数据初步表明,自1994年以来,与孤独谱系诊断相关的遗传易感性水平有所下降(LaBianca et al., 2025)。

关于孤独谱系诊断范围拓宽这个问题,有两点值得说明。

首先,与之前高血压诊断阈值变化的例子不同,孤独谱系诊断阈值的改变并非一个单一、透明、有计划性的事件。

相反,这一变化是在数年间逐步形成的,其过程带有一定的偶然性,并非由某个中央权威明确主导或刻意推动。事实上,可以说这个进程甚至违背了某些权威的意愿,例如肯纳,以及美国精神病学会内部的一些人——他们认为诊断过于宽泛、并试图抵制这种倾向(Silberman,2015)。最初,推动孤独谱系诊断范围拓宽的动力主要来自家长和临床医生,他们希望确保那些可能从诊断中获益的人更有机会获得诊断。最近,孤独谱系人士在如何理解孤独谱系这一方面获得了更多话语权,进一步推动了该概念的扩展。例如,将更常见于女性的表现形式纳入孤独谱系的范围,以及将由于发展出伪装(或“掩饰”)能力、并未表现出明显的孤独谱系特征的个体,也纳入诊断范围之中(例如Bargiela et al., 2016)。

需要说明的第二点是,虽然诊断范围有所拓宽,但这一扩展并未导致得到诊断的人群仅具有轻度的临床需求。

即使在英国和美国等诊断率处于全球较高水平的国家中,孤独谱系群体整体仍然经历着极高程度的残障、社会疏离与心理痛苦。在这些国家,按照当前诊断规范得到确诊的孤独谱系青少年,在心理健康问题、社会排斥、同伴欺凌、学业成就不足、被学校排斥以及自我伤害行为等状况的发生率较高(Blanchard et al., 2021;Mandy et al., 2022;Roberts et al., 2025)。他们在向成年期过渡的过程中往往面临显著困难,他们心理健康问题风险、失业或就业率不足风险、孤独感、贫困、心理与躯体健康状况不佳,以及过早死亡的风险显著升高(Lai et al., 2019;O’Nions et al., 2024;O’Nions et al., 2023a)。

基于上述证据,认为孤独谱系发生率的上升意味着该状况在当前被过度诊断的观点,显然并不成立。在美国、英国等采用更宽泛诊断标准的国家中,被诊断为孤独谱系的个体仍表现出较高水平的孤独谱系特征(即“症状”),并且存在与这些特征密切相关、具有临床意义的残障水平。

孤独谱系诊断能带来什么益处?

综上所述,自20世纪90年代以来,在美国、英国等工业化国家中观察到的孤独谱系诊断率急剧且持续上升,其一个重要的——很可能是最关键的——驱动因素在于诊断标准的拓宽。

我认为,这一变化更多是由“需求端”而非“供给端”所推动:其动因主要来自家长和孤独谱系群体自身的实际需要,而非由专业权威自上而下地强加的。

基于孤独谱系的维度模型,诊断标准的拓宽可以理解为孤独谱系诊断阈值的降低,即与20世纪90年代初及此前相比,如今获得诊断所需的、具有神经生物学基础的孤独谱系特征水平更低。尽管被诊断人群中孤独谱系特征的平均水平有所下降,但其残障水平、社会疏离与心理痛苦的程度仍然处于较高水平。

下文将进一步探讨为何孤独谱系诊断标准会拓宽;为此,首先有必要考察孤独谱系诊断本身发挥了何种功能。

实证研究文献表明,孤独谱系诊断主要具有两大功能。

第一项功能涉及身份认同与归属感。从这一意义上说,孤独谱系诊断不仅可以被视为干预的前提条件,而且本身就是一种干预。关于成年人为何主动寻求孤独谱系诊断的质性研究强调,许多具有孤独谱系特征的个体在成长过程中,尤其是在进入正式教育体系之后,会体验到深刻而持久的疏离感(Gellini & Marczak, 2024)。孤独谱系个体常用的一个隐喻是“身处错误的星球”,正如一位孤独谱系成年人所描述的那样:

“我记忆中最深刻的事情就是刚上小学的时候,我站在操场上,却真切地感觉自己来自外星。我无法理解其他孩子,也不知道该如何与他们互动;他们所做的一切对我来说都像是一门外语。” ——引自 Atherton et al., 2022,第9页

当个体具有较高但未被识别的孤独谱系特征,并长期处于与其能力和需求不相匹配的环境中时,其身心健康与功能表现往往会受到显著的不利影响(如 Brede et al., 2019)。在这种情境下,许多人会经历高度的心理痛苦、社会疏离、欺凌以及学业成就不足(如 Bargiela et al., 2016;Mandy et al., 2019;Roberts et al., 2025)。在经历这些事情之后,获得孤独谱系诊断常被描述为一次“无罪裁决”(Gellini & Marczak, 2024;Punshon, 2009)。这种诊断能够通过重塑个体对自身经历的叙事,促进更为积极的个人身份建构:从此前将困难归因于自责和个人失败,转向将过去与当前的困境理解为源自一种此前未被识别、也未获得支持的神经发育差异(Davies et al., 2024)。

此外,获得孤独谱系诊断还会在社会层面对身份认同产生影响。个体处于活跃的孤独谱系群体社群、且社会对孤独谱系持较为积极态度的情境中,这种影响往往是有益的(Davies et al., 2024)。对一些人而言,孤独谱系诊断能够带来一种归属感,而这种归属感进而有助于提升幸福感与心理韧性。在孤独谱系青少年(Cooper et al., 2023)和成人(Cooper et al., 2021)中,那些既将自己认同为孤独谱系群体的一员、又对孤独谱系持积极看法的个体,报告了更高水平的主观幸福感以及更低程度的心理健康困难。近年来,越来越多的人在未获得专业机构正式诊断的情况下,自我认同为孤独谱系个体(Overton et al., 2024)。这一趋势一方面反映了获取正式评估的现实阻碍,另一方面也印证了孤独谱系诊断作为一种干预形式,在重塑个人与社会身份方面所发挥的重要作用。

孤独谱系诊断的第二项关键功能,是作为获取支持与合理便利的重要途径,从而改善个体的身心健康与功能表现。

近年来,诊断之后应当采取何种干预方式已成为一个存在争议的问题。传统上,在前述“病理模型”框架下,孤独谱系被视为一种病症(disorder),这意味着干预目标在于减少孤独谱系相关的功能损害,甚至试图“治愈”这一状况。

与此相对,神经多样性模型的一个基本命题是:孤独谱系是一种差异,而非疾病,应当得到尊重与肯定。因此,在这一理论框架柱,试图通过治疗来纠正孤独谱系特质或治愈孤独谱系的做法,不仅被认为可能缺乏效果,而且在道德上也存在问题,这种做法被视为对神经特性缺乏包容、同时带有污名化倾向(如 Chapman & Botha, 2023)。

在神经多样性模型中,孤独谱系个体普遍经历的功能受限、社会疏离与心理痛苦,被认为主要源自其生活在缺乏合理便利、且往往具有敌意的环境之中。因此,这一范式强调,通过避免将适应环境的全部责任施加于孤独谱系个体本身,而是创造合理便利、建立更具支持性与适宜的环境,来提升其幸福感与功能水平。这类支持可以采取多种形式,包括:减少同伴中的排斥与污名化态度(Zahir et al., 2024);调整学校环境(Mandy et al., 2016);为向成年期的过渡提供结构化支持(Cooper et al., 2024);以及支持就业与职业发展(Ashworth et al., 2024)。

此外,在获得孤独谱系诊断之后还可以推动更广泛的生态性干预,例如对心理和躯体健康相关服务进行适配,使其对具有较高孤独谱系特征的人群而言更加无障碍和有效(Brede et al., 2022)。

在神经多样性范式下,个体化干预应以灵活、协作的方式回应孤独谱系来访者的具体需求,而非以神经典型的标准来界定何谓“良好的结果”。

环境的转变?

当孤独谱系群体中的个体寻求孤独谱系诊断时,通常是对高度的残障、社会疏离与心理痛苦的回应,而这些困境往往源于个体与其所处环境之间的不适配。人们寻求诊断,正是希望改善这种状况。诊断有助于个体理解自身的困难与痛苦,进而减少自责与无力感,并促进归属感与积极的自我认同。

此外,诊断还可以为理解个体困难提供依据,并有可能打开获取支持与合理便利的通道:改善“人-环境匹配度”,能够缓解个体痛苦、提升其生活与功能表现。

因此,越来越多的人寻求孤独谱系诊断(以及越来越多的家长为其子女寻求诊断),这可以被理解为一种试图缓解环境对高孤独谱系特征个体所带来挑战的努力。这一现象进一步引出了一个关键问题:自20世纪90年代以来,孤独谱系诊断率的持续上升,是否并非源于个体能力本身的变化,而是由于环境所能提供的资源及其对个体所提出的要求发生了转变?

基于这一思路,本文余下部分将围绕以下命题展开讨论,以理解为何自20世纪90年代以来,许多国家的孤独谱系诊断率不断上升,并回应“现在,什么是孤独谱系?”这一问题:

自20世纪90年代以来,环境中的若干重要特征发生了变化,而这些变化对具有神经生物学基础、受遗传因素影响的高孤独谱系特征个体来说尤为不利,从而降低了孤独谱系特征与临床相关水平的残障、社会疏离与心理痛苦相联系的阈值。

这一观点由神经多样性运动中的哲学家与重要学者*罗伯特·查普曼(Robert Chapman)*提出。在《正常性帝国》(Empire of Normality)一书中,他指出,自玛格丽特·撒切尔(英国首位明确奉行新自由主义的首相)执政以来,“孤独谱系诊断范围不断被拓宽,因为越来越高比例的人口无法满足新经济体制所要求的社交、沟通与感觉加工能力”(第114页;Chapman, 2023)。

本文余下部分将通过回顾经济学、社会学与心理学领域的相关文献,对这一观点加以探讨与检验,旨在尝试对20世纪90年代以来环境中的具体变化进行实证性的描述。本文重点关注社会要求的变化,同时也承认,环境中其他与孤独谱系相关的变化(例如其感官特性以及对灵活性的要求)同样值得在未来研究中加以深入探讨。

需要特别指出的是,“不同“的社交行为模式,不应被预设为“更差”的社交行为模式。

达米安·米尔顿(Damian Milton,2012)将孤独谱系群体与非孤独谱系群体之间的社会与沟通困难描述为一种“双向同理心问题”(double empathy problem):即两种不同关系建构方式之间的错位。因此,孤独谱系个体所经历的社交挑战,并非源于其自身的缺陷,而是跨神经类型互动中关系层面的不匹配。

基于这一理解,在下文关于晚期现代社会中社会要求不断升级、给孤独谱系群体带来挑战的讨论中,我将这些问题框定为双向同理心问题,而不是将其视为高孤独谱系特征个体社会“缺陷”的体现。

新自由主义的崛起

自20世纪80年代以来,许多工业化国家的经济条件发生了重要转变,这一转变被赋予了多种不同的标签,例如从福特主义向后福特主义的转型、新自由主义的崛起、发达资本主义的到来,或晚期现代性的开启。在美国和英国,这一转型通常分别与罗纳德·里根和玛格丽特·撒切尔政府的执政时期相联系。自20世纪80年代以来,在许多发达资本主义国家中,收入和财富不平等程度不断加剧,这种情况扭转了第二次世界大战后不平等程度持续下降的历史趋势(Piketty,2022)。例如,在美国,收入最高的前10%人群所占的收入份额在1970年为33%,到2018年已上升至50.5%(Saez,2018)。据估计,在1993年至2018年间美国实际收入增长中,有48%的实际收入被收入最高的前1%人群所占有(Saez,2018)。英国也出现了类似趋势,但程度不那么极端。

与此相关的另一个现象是就业两极化,即由于工资分布中部增长乏力,就业市场日益分化为低收入岗位和高收入岗位两极(Edin et al., 2022)。从这一意义上说,在奉行新自由主义的国家中,围绕资源的竞争显著加剧,而竞争中的胜者获得了越来越大的收益份额。

“晚期现代社会的新戒律,是必须取得成就”(Han,2015)

在新自由主义框架下,竞争既被视为人类本性的基本属性,也被视为组织经济活动的最佳方式(Monbiot & Hutchison,2024)。竞争被看作一种不可避免的必然结果,也被看做不应受到监管束缚的生产力。尽管新自由主义本质上是一种关于市场应如何组织的经济哲学,但其对竞争的推崇,以及由此塑造的经济条件,已经深刻影响了社会结构以及身处其中之人的内在心理世界。

对此,哲学家韩炳哲(Byung-Chul Han)提出了一种具有代表性的论述,认为“二十一世纪的社会不再是一个规训社会,而是一个成就社会”(Han,2015)。规训社会的基础是外部强加的规则、约束和强制;而在晚期现代性的成就社会中,强制性不再主要来自外部,而是以内化的形式存在,表现为个体对积极性、自我提升与成就具有内在义务。韩炳哲指出,新自由主义经济中以竞争性追求为核心的原则,已被广泛内化为一种“绝对竞争”的形式,在其中,个体“屈从于一种具有破坏性的强迫冲动,要求他们不断地超越【自我】。”。

除韩炳哲的哲学分析之外,实证研究也为以下观点提供了支持:自20世纪90年代以来,参与新自由主义经济所要求的个人主义与竞争性,日益渗透到发达资本主义社会中人们的价值观、态度与信念体系之中。

巴特勒与考沃德(Butler & Coward,2024)在探讨新自由主义对人们心理健康的影响时指出,在晚期现代社会中,年轻人的发展发生在“高度分化且充满竞争的社会环境之中,在这些环境里,机会与资源的获取呈现出不平等分布”。巴特勒提供的研究数据表明,在这一背景下,自20世纪90年代以来,一系列外在取向的价值观在青少年群体中变得愈发突出且普遍,具体包括个人主义、地位追求、自我优化动机以及对社会地位的重视(Butler,2021;Butler & Coward,2024)。

通过比较在相似年龄阶段接受评估的不同世代个体在特定特质或价值观上的差异,研究者得以检验:自20世纪90年代以来的新自由主义环境,是否塑造了发达资本主义社会中人们的心理特征。

采用这一研究路径的相关研究普遍发现,在此期间,年轻成年人的存在方式呈现出向更为个人主义、竞争性与物质主义取向转变的趋势。一项对1989年至2016年间美国、英国和加拿大大学生完美主义水平进行的荟萃分析显示,该特质随时间变化显著上升(Curran & Hill,2019)。其中变化幅度最大的是“社会规定型完美主义”,该维度反映了个体对他人提出严格要求的感知,以及未能满足这些要求时对严厉后果的预期。此外,“他人导向型完美主义”亦呈上升趋势,表明个体对他人的期望不断提高:不仅近年的年轻群体对自身要求更高、感受到更强的外部压力,同时也对周围的其他人提出了更高期待(Curran & Hill,2019)。

在美国,自20世纪90年代以来,个人主义以及金钱、名望与形象等外在价值在年轻成年人中的重要性不断上升(Twenge et al., 2012)。与此同时,与人际联结、社区归属和自我接纳相关的内在价值则呈下降趋势(Twenge et al., 2012)。

在相近的时间范围内,与更高竞争性和更低人际联结相关的自陈式自恋水平,在美国大学生群体中有所上升(Twenge & Foster,2010)。与此一致的是,在类似情况的人群中,“共情关怀”(即对他人不幸的同情)自20世纪80年代以来呈下降趋势(Konrath et al., 2011)。

超社交性时代

在一个竞争日益激烈且愈发强调个人主义的文化背景下,个体要取得成功需要具备哪些能力?

在本节中,我将重点关注一类与社交连结和沟通相关的能力。我的论点是:自20世纪90年代以来,在发达资本主义国家中,无论是儿童还是成年人,都面临着不断升级的社会交往期望,即社会对个体提出了越来越高的要求,期望个体发展并运用一套特定的社交与沟通技能。这种不断上升的社交要求,尤其对那些具有较高、具有神经生物学基础的孤独谱系特征的个体构成了更大的压力,从而在“人-环境匹配度”不佳的情况下,降低了这些特征引发残障、社会疏离与心理痛苦的阈值[5]。

译者注(XyZ):这里的“降低阈值”是指在个体特征保持不变的情况下,由于外部环境对社交与沟通技能的“合格线”不断提高,导致个体更容易跨入被定义为“残障”或“失能”状态的门槛。

在新自由主义时代,工作性质的两项结构性变化,直接强化了人们在日常生活中对社会交往能力和社交-沟通表现的要求。

首先,工作场所日益实现计算机化,越来越多原本由人完成的任务被计算机所取代。

总体而言,这一变化使得工作生活变得不再高度程式化,也更加缺乏可预测性(Deming,2017)。这是因为计算机擅长执行程式化、基于规则的活动,但在灵活、开放式的活动方面——尤其是以社会互动为核心的活动——目前仍难以超越人类。工作场所的计算机化往往将劳动者推向更多以团队为基础的工作情境,在这些情境中,沟通能力、社会技能以及灵活性变得尤为重要(Autor et al., 2003)。奥特尔与普莱斯(Autor & Price ,2013)通过考察美国经济中不同类型的工作任务时发现,在1960年至2010年间,增长幅度最大的是非程式化的人际互动任务,而对程式化任务的需求则呈下降趋势。

其次,是服务业劳动者占比的持续增长,相应地,农业和工业岗位从业者占比下降。

这包括越来越多的人从事以社交互动和他人情绪管理为核心工作任务的职业。在考察 2000 年至 2012 年间美国的高技能认知职业时,戴明(Deming,2017)观察到,从整体就业市场中的份额来看,增长最快的岗位(教师、经理、护士、治疗师)均涉及大量的社交互动。这一趋势并非仅局限于需要高教育水平的专业工作。1980 年至 2012 年间,对社交技能有显著需求的岗位在美国所有工作岗位中的占比增长了 11.8%(Deming,2017)。阿吉翁及其同事(Aghion et al., 2023)研究了 2004 年至 2019 年间英国不需要大学文凭的职业发展趋势,发现社交技能要求较低的工作岗位占比下降,而高度重视社交技能的岗位则显著增加。

关于哪些个人特征与高工资及工资增长相关的研究数据进一步表明,自 20 世纪 90 年代以来,工作中社交性与社交技能的重要性已显著上升。在美国,掌握社交技能意味着更高的工资,且这一效应随时间推移而增强:与 20 世纪 80 年代和 90 年代相比,社交技能对应的经济回报在 21 世纪 00 年代中期更高(Deming,2017)。这一发现在一组瑞典男性样本中得到了复现,这些男性在国民服役征召时测量了社交和认知特征(Edin et al., 2022)。这项分析发现,社交技能对工资影响的重要程度在 20 世纪 90 年代增长最为显著。

另一个值得注意的发现是,认知技能在预测工资方面的重要程度似乎在 21 世纪 00 年代已经停止上升,这表明社交技能在劳动力市场中的重要程度正持续提升(Deming,2017;Edin,2022)。

社会学家阿莉·拉塞尔·霍克希尔德(Arlie Russell Hochschild)的研究强有力地分析了与这类人际工作的主观体验相关的因素,包括这对劳动者提出的要求。

基于她对空乘人员和收账员的民族志研究,在《心灵的整饰:人类情感的商业化》(The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling)一书中,霍克希尔德(1983)提出了 “情感劳动”(emotional labour) 的概念,即劳动者需要压抑或塑造自己的真实感受,以展现出特定的外在仪态,从而在客户心中引发恰当的心理和情感状态。情感劳动是劳动者出售的一种资源,同时也是工作场所的一项义务。霍克希尔德指出,通过培训和绩效管理,雇主会对雇员的情绪和社交行为进行管控。

情感劳动当然不仅仅是空乘人员和收账员的专属领域,因为管理他人的情绪是当前大多数工作的一部分。如上文所述,它在发达资本主义社会的大量工作中正变得越来越不可或缺。

情感劳动需要运用一系列能力,包括:感知工作场所社交规范中(通常未明言的)规则;调节真实情绪;运用言语和非言语行为来策略性地表现某些情感状态;解读客户的言语和非言语交流;以及能够灵活、自发地应对客户情绪状态带来的不可预测的挑战。尽

管许多孤独谱系人士在社交成分占比较大的工作中也取得了成功且令人满意的结果,但由于双向同理心问题的存在,这些行为对于具有高度孤独谱系特征的人来说,往往更加困难且需要付出更多努力。

童年时期的超社交性

现代经济对职业的要求在多大程度上已经渗透到工作场所之外的日常生活中?

成人劳动力市场对社交性和某种特定社交技能日益增强的要求,是否也影响了儿童时期——也就是大多数孤独谱系诊断发生的阶段?

为了探讨这些问题,我将审视美国和英国自 20 世纪 90 年代以来教育领域的变化,特别关注在培养和监测 “社会情感学习” 发展方面日益增长的重要性。

社会向晚期资本主义社会转型,与父母生育子女数量少于前几代、且对每个孩子的成长投入更为密集相关联(例如Morita et al., 2018)。这在已获得高财富和地位的父母中尤为典型(Butler,2021)。生育和育儿方式的转变,可以理解为一种策略——父母集中资源发展每个孩子的具身资本,希望能使孩子在高度竞争性、以技能为基础的成人世界中蓬勃发展(例如Butler,2021)。具身资本指个体所具备的知识与个人能力。

如上所述,自 20 世纪 90 年代以来,劳动力市场所重视的具身资本的性质已经发生变化,除认知能力外,社会性和社交技能的价值日益凸显。晚期资本主义社会的教育体系对此做出了回应,除传统的学业成就外,更加强调社会性发展。

社会情感学习(SEL)是一种教育方法,旨在培养核心学业成就之外的一系列“非认知”能力,这些能力包括社会意识、自我管理、负责任决策、自我意识以及人际关系技能(Elias et al., 1997)。借鉴美国纽黑文地区心理学家与教师的理论研究及实践经验,SEL在20世纪90年代中期被正式确立为一种连贯、明确的教育方法,其标志是 “推进社会情感学习协作组织”(CASEL,后更名为 “学术、社会与情感学习协作组织”)的成立。CASEL成立于1994年,恰在戈尔曼(Goleman,1995)那本国际畅销且颇具影响力的著作《情商:为什么情商比智商更重要》出版前一年。

值得注意的是,SEL运动兴起之时,正是非认知技能对劳动力市场成功变得尤为重要的时期;并且,SEL的一个关键且明确的目标就是为学生进入工作场所做好准备。

自20世纪90年代以来,社会情感学习在晚期资本主义国家(包括美国和英国)迅速崛起,并已成为教育实践的基本组成部分(García & Weiss,2016)。推广社会情感学习的组织在国际上激增,对教育中非认知技能的监测与推广也得到了立法者和政策制定者的广泛认可。

联合国教科文组织《仁川教育2030宣言》宣称:“必须在认知和非认知领域明确定义相关的学习成果,并将其作为教学过程的有机组成部分持续进行评估。优质教育包括发展那些使公民能够过上健康充实的生活、做出明智决策并应对地方和全球挑战的技能、价值观、态度和知识。”CASEL在2024年的一项全国实施调查发现,美国公立小学中 83% 的校长报告使用了社会情感学习课程,高于2022年的76%。在一项针对英国小学的调查中,46%的学校报告社会情感学习是他们的首要任务,另有49%的学校认为它与其他优先事项同等重要(Wigglesworth et al., 2021)。

自 20 世纪 90 年代以来,社会情感学习的兴起反映了一个更广泛的趋势——在晚期现代社会中,儿童的社交能力发展日益受到重视。学校环境对学生的社交能力的要求越来越高。教学方法已从以教师为中心、侧重死记硬背的模式,转向以学生为中心,强调协作、双向互动、课堂演示及小组合作的模式。

在此背景下,随着非认知技能是关键教育成果这一观点被广泛接受,每个孩子的社交行为都会越来越多地受到监测,并与规范性标准进行对照评估。其中一个例子是经济合作与发展组织(OECD)为推广社会情感学习而发起的倡议,包括其于2019年启动的国际社会与情感技能调查(SSES),该调查旨在评估 “来自世界不同地区九个城市的10岁和15岁学生的创造力、好奇心、共情能力、合作精神及其他社会和情感技能”(OECD,2023)。OECD正在推动对孩子们的社会情绪学习进行普遍化监测,并带有批评意味地指出,在他们的样本中,“三分之一的15岁学生和四分之一的10岁学生在学校中没有接受社会与情绪技能评估”。

我的本意并非将社会情感学习的兴起以及教育中对非认知结果日益增加的关注,定性为一种本质上消极的发展。

显然,支持年轻人在学校中的社会与情感发展有一系列益处,实证研究(例如Durlak et al., 2011)已证实了这一点。但我必须要强调这对高孤独谱系特征人群以及孤独谱系诊断率产生了两个影响。首先,当学校对某些被狭义界定的特定社交能力提出越来越高的要求时,很可能会催生出一个规模不断扩大、难以满足这些要求的人群。

对于高孤独谱系特征的学生而言,这实际上降低了他们体验到残障与痛苦的门槛。几乎没有证据表明,社会情感学习项目和评估中对社交技能的定义,考虑到了孤独谱系的互动与沟通风格(例如OECD,2023)。其次,对学生社交表现的监测与基准测试,再加上不断强调社交的重要性,意味着那些难以达到该领域常规标准的人尤其可能成为受到关注的对象。

对社交能力进行标准化评估的做法,很可能会收窄“什么样的社交方式才算成功、什么才算健康发展”的认定范围,而这种范围收窄对许多神经殊异人士来说是有害无益的。

结论

自20世纪90年代起,许多高收入国家的孤独谱系诊断率持续大幅上升,这导致一些人开始谈论“孤独谱系大流行”,另一些人则警告称存在过度诊断的情况。

在本文中,我提出一种不同的解释:孤独谱系诊断率的上升反映了诊断标准的拓宽,以涵盖更广泛的孤独谱系表现和更低程度的孤独谱系特征。

然而,这并不等同于过度诊断——那些被拓宽后的标准所涵盖的人群,其孤独谱系特征水平仍然较高,而这些特征通常与显著的残障、疏离感和痛苦相关。具有高度孤独谱系特征的人群所面临的障碍,源于他们生活在一个主要由非孤独谱系人群构建并为非孤独谱系人群服务的世界之中,这通常导致他们与环境之间存在错配。

基于此,我认为孤独谱系诊断标准的拓宽,部分原因是由20世纪90年代以来环境的变化所驱动的,这些变化给具有高度孤独谱系特征的人群带来了日益严峻的挑战。

在试图描述这些环境变化的本质时,我认为晚期资本主义国家(Chapman,2023)中,人们在整个生命周期所面临的社会要求正在不断升级。自20世纪90年代以来,新自由主义社会变得愈发个人化、竞争化;而在这个竞争环境中取得成功,越来越依赖于一套神经典型社交与沟通技能的表现。这使得越来越多的人因自身的孤独谱系特征,承受着残障、疏离感与痛苦。

对其中许多人而言,孤独谱系诊断及其可能伴随的身份认同,是一种理解自身处境的方式,也是一种应对孤独谱系特征在高度竞争、超社交性环境中反复遭遇困难的方式。因此,我们需要采取行动,让环境(如学校、工作场所)对个体的要求不再如此单一,从而允许更广泛的人群能够在社会中蓬勃发展。

(参考文献见原文)

版权声明:原文遵循CC BY-NC 4.0 协议。中文译文由脑脑空间NeuroBridge志愿者团队翻译。

译文首发:脑脑空间NeuroBridge网站

首发时间:2026-1-28

上图内容:脑脑空间的小红书、公众号、网站二维码,欢迎关注脑脑空间NeuroBridge